ブロング・スカパットはタイで行われる歌劇のリハーサルに全身全霊を注いでいた。しかし大変な努力もむなしく、彼女はいつも代役止まりだった。自分の才能を共有したいという願望は、いつしか揺るぎない名声への渇望へと変わっていった。幼なじみのジャンジラはいつも一番に応援してくれたが、泣き言を聞く以外できることはなかった。ブロングの運命が変わったのは、新進気鋭の歌手マライが手を差し伸べたときだった。

マライはブロングに透明な液体の入ったガラス瓶を差し出し、それを飲むように勧めた。そして真剣な口調で続けた。

毎晩なにかがあなたの体に宿るでしょう。でもその代わり、私のように舞台で成功を収められるわ。

ブロングはその奇妙な話に笑ったが、なによりも成功することを信じたかった。彼女は瓶を掴むと、一滴残らず飲み干した。

時が経つにつれ、ブロングの肌は見違えるほど柔らかくなり、その声は驚くほど深みを増していった。彼女は次のオーディションで、その魅力的な声を劇場に響き渡らせ、監��督を魅了した。歌い終わったブロングは監督にお辞儀をしたあと、何かをハンカチに吐いた。それは真っ赤な血だった。彼女はハンカチをポケットに押し込み、深く考えないようにした。何が起こっているにせよ、うまくいっている。今さら止めるわけにはいかない。

その夜、彼女が眠りにつくと、心地よい温かさが全身を流れていった。彼女は飛び起き、ランプを探したが、そこにランプはない。彼女は血まみれで、見覚えのない庭に横たわっている。すぐ隣の荒らされた鶏小屋は、羽毛と血で地面が汚れている。

彼女は夜明け前の街を通って、よろめきながら家へと向かった。そして熱いシャワーを浴び、また血を吐いた。これが初めての「狩り」じゃないかもしれない…そう思うと、彼女はひどく不安になった。そして泣きじゃくりながら、その中に入っているものを確かめるかのように、自分のお腹をつついた。

彼女はジャンジラに電話したが、この恐ろしい体験を打ち明けることができなかった。その代わり、毎晩眠れずに夢遊病にかかったように歩き回っている、ベッドから出ないように監視して欲しいと伝えた。ジャンジラはその役を引き受けてくれた。

その朝ブロングは、自分の頬にジャンジラの優しい手を感じながら目を覚ました。しかし、視線の先に広がる光景に驚愕した。ジャンジラの切断された手がベッドから落ち、内臓をえぐり取られた体の上に落ちた。

彼女は何時間も放心状態で友だちの遺体の横に座っていた。ジャンジラはどうして死ななければならなかったのか?

血の臭いに耐えられなくなり、彼女はようやく掃除道具を手に取った。日が沈むこ��ろ、カーペットに赤い深い染みができていた。

彼女は街中を通ってマライの家まで歩いていった。マライはドアを開けてブロングの顔を見るなり、言い訳をした。自分は何も悪いことをしていない。呪われていただけだ。呪いから解放されるには、それを誰かに渡すほかなかった。名声の欲しいブロングなら、苦しみに耐え、その念願を果たせるだろうと…

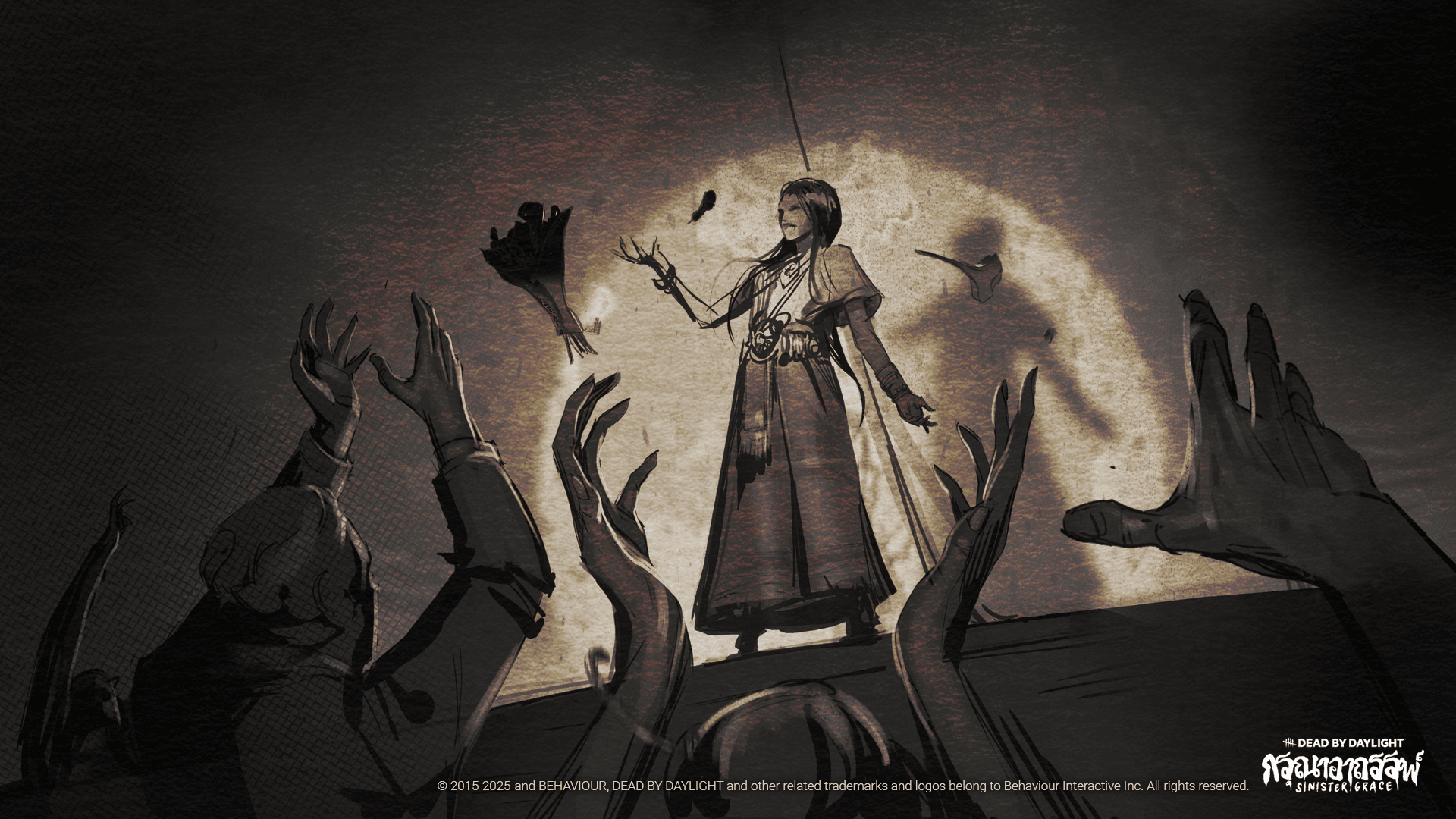

ブロングが怒りに我を忘れると、彼女は猛烈な熱に襲われて床に倒れ込んだ。マライは恐怖に震えながら、その姿を見つめた。ブロングは焼けるような苦痛にのたうち回り、爪で皮膚を掻きむしっている。その爪は首から肉片をもぎ取り、うごめく内臓を露わにした。そして頭が体から引きちぎられ、その頭に臓器がぶら下がった。

胴体から切り離されたブロングの生首が宙に浮かび上がると、彼女は激しい飢えに襲われた。次の瞬間、その生首はマライに飛び掛かり、血と髪と骨だけが残るまで彼女を貪った。目を覚ましたブロングはマライの哀れな姿を目にしたが、悔やむ気持ちも涙も出てこなかった。

彼女は家に戻り、部屋に光が差し込むまで、物思いに耽った。

そして電話が鳴った。

監督の声が彼女の心に漂う「もや」を晴らしてくれた。彼は彼女に主役をオファーしてくれた。ブロングはベッドに倒れ込み、悲しみではなく安堵と高揚感から涙を流した。

バンコクに夕べが訪れると、彼女は舞台で輝くスターとなる。そして夜が更けると、体内に宿った怪物に餌を与えた。二つの存在が共存し、飢えを満たして、歌を謳歌した。しかし怪物の飢えは底無しだった。ある夜、まさにその飢えを満たすときが訪れた。フックに吊るされた、血が滴る肉によって…

そして霧が立ち込めた。